Warum halten sich gewaltsame Konflikte zwischen Gruppen so hartnäckig – selbst wenn alle Seiten darunter leiden? Forschende der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) aus der Psychologie und der Medizin haben nun die doppelte Wirkung von physiologischen Stressbotenstoffen auf soziales Verhalten in Konflikten untersucht. In einem Beitrag in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) stellen sie fest, dass Stress gleichzeitig Kooperativität gegenüber der eigenen Gruppe und Aggression gegenüber Fremden auslösen kann.

Düsseldorf/Germany, 15. Juli 2025. – In Konflikten liegt zeitgleich der Antrieb zukunftsträchtiger Lösungen. Früher galt Stress als überlebensähiges Verhalten. Heute trägt es dazu bei das enschen auf Dauer ernsthaft erkranken. Um Stress einzudämmen ist Belastungsfähigkeit erforderlich. Etwas aushalten, aussitzen zu können um am Ende einer Phase zu erleben das sich die Dinge positiv entwickeln gehört nicht nur zu einem der wichtigsten erlernbaren Eigenschaften des Menschen. Es erfordert die Herausbildung der Charaktereigenschaften leidensfähig zu sein und bringt mit sich Toleranzfähigkeit zwischen Belastung und Stress zu vergrößern. Psychologinnen und Psychologen um Prof. Dr. Tobias Kalenscher von der Arbeitsgruppe „Vergleichende Psychologie“ an der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf haben untersucht wie sich Stressbotenstoffe auf das Verhalten von Menschen in verschiedenen Gruppenkonstellationen auswirkt. Dabei wurden bevorzugt die beiden Stoffe Noradrenalin und Cortisol und ihre Auswirkungen auf den menschlichen Organismus untersucht, die bei akutem Stress im Gehirn ausgeschüttet werden.

Während Gehirnaktivitäten werden über die Synapsen, die Endstücke von Neuronen, Nervenzellen Botenstoffe als kommunikative Überträger ausgeschüttet. Wobei sich bei häufigem Gebrauch die Flächen der Synapsen vergrössern und die Funktion als fester Bestandteil des individuellen Gehirns, denkens stärken.

Die Versuchspersonen erhielten in der psychopharmakologischen Studie entweder die Medikamente Hydrocortison (imitiert die Aktivität des Stresshormons Cortisol) oder Yohimbin (verstärkt den Erregungsbotenstoff Noradrenalin), beide gemeinsam oder aber ein Placebo. Sie wurden danach in Gruppen aufgeteilt und traten in ökonomischen Spielen gegen andere Gruppen an. Dabei ging es um reales Geld – die resultierenden Gewinne konnten die Versuchspersonen mit nach Hause nehmen.

Die Erstautorin der Studie Luca Marie Lüpken und der Erstautor Damon Dashti: „Wir wollten sehen, wie die verschiedenen Botenstoffe das Verhalten der Versuchspersonen beeinflussen. Tatsächlich förderte Cortisol kooperatives Verhalten innerhalb der eigenen Gruppe. Noradrenalin hingegen verstärkte feindseliges Verhalten gegenüber Fremdgruppen, selbst wenn es mit finanziellen Kosten für die Versuchspersonen verbunden war.“

Im Ergebnis konnte ein komplexes Bild erkannt werden. Die Versuchspersonen reagierten auf die Botenstoffe sehr unterschiedlich, obwohl beiden Stoffe mit Stressprozessen assoziiert sind.

Prof. Kalenscher meint dazu: „Stress macht nicht pauschal aggressiv oder kooperativ. Je nach neurochemischem Pfad, der in der physiologischen Stressantwort überwiegt, und je nachdem, mit wem man es zu tun hat – Freund oder Gegner – kann eines der beiden Verhaltensmuster dominieren.“

Die Erkenntnisse können, so die Autoren, dabei helfen zu verstehen, wie Stress eine Mentalität des „Wir-gegen-die-anderen“ verstärkt, die der zunehmenden Polarisierung in der Welt zu Grunde liegt.

Hintergrund: das Spielszenario

Jede Versuchsperson spielt insgesamt drei Runden, jeweils gegen eine andere Gruppe von Gegnern („Outgroup“). Sie ist einer Gruppe von Freundinnen und Freunden („Ingroup“) zugeordnet. In jeder neuen Runde erhält jede Versuchsperson vom Spielleiter jeweils 10 Euro pro Runde, die er frei auf verschiedene Optionen aufteilen kann.

Die Versuchsperson hat die Wahl,

– das Geld selbst zu behalten,

– einen Teil des Geldes so zu investieren, dass sie selbst Geld verliert, während die

Mitglieder der eigenen Gruppe (die Ingroup) finanziell profitieren,

– oder einen Teil des Geldes anders zu investieren, so dass sie selbst Geld verliert,

während die Mitglieder der Ingroup finanziell profitieren und gleichzeitig die Mitglieder

der Outgroup finanziell geschädigt werden.

Die Outgroup kann also nur geschädigt werden, wenn gleichzeitig die eigenen Teammitglieder Geld bekommen, die Versuchsperson sich also innerhalb seiner Gruppe kooperativ zeigt.

Vielleicht sind Spielszenarien eine gutes Möglichkeit das sich Teams selbst besser kennen lernen, ein Bewusstsein für sich selbst gewinnen.

Originalpublikation:

Dashti D, Lüpken LM, Seidisarouei D, Forbes PAG, Schnitzler A, Kalenscher T. Dissociable Glucocorticoid and Noradrenergic Effects on Parochial Cooperation and Competition in Intergroup Conflict. PNAS 2025, Vol. .122 (29) e2502257122.

DOI: 10.1073/pnas.2502257122

Bildquelle

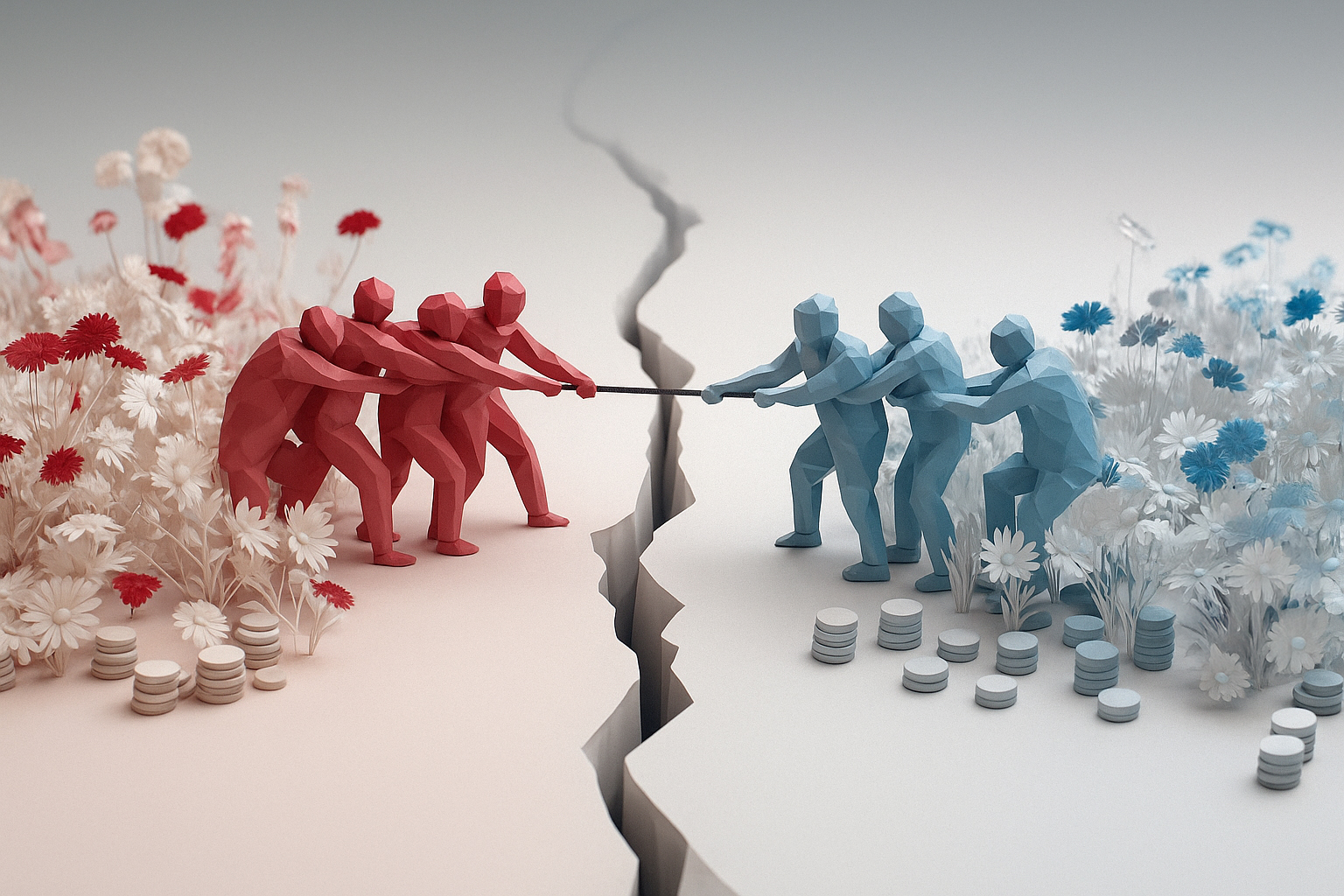

Unter dem Einfluss von Stressbotenstoffen können sich Menschen innerhalb einer Gruppe kooperativ verhalten, aber gleichzeitig einer gegnerischen Gruppe aggressiv begegnen.

Copyright: KI-generiertes Bild: HHU / Paul Schwaderer / Midjourney

Schematische Abbildung des Spielszenarios. Copyright: Abbildung: HHU / Tobias Kalenscher

Schreibe einen Kommentar