Gemäss dem Wissenschaftsbarometer 2025 der Universität Zürich unterstützt die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung die Forschung und verurteilt Angriffe auf die Wissenschaft. Die meisten nutzen Künstliche Intelligenz, viele nähern sich ihr aber mit Vorsicht.

Zürich/Switzerland, 17. September 2025. – Unlängst interpretierte die in die Kritik geratene kurzweilige Präsidentin der Havard-University, Claudine Gay im Zusammenhang mit den angedrohten Milliardenkürzungen durch die US-Regierung, das der Ideologische Grund nur vorgeschoben sei. In Wahrheit ging es darum, die „Kontrolle über die akademische Entscheidungsfindung erlangen zu wollen“. Den Wissen und Aufklärung ermöglichen Menschen zur Legitimierung und eigener Entscheidungsfindung. Etwas das in autokratischen Systemen zu unterdrücken versucht wird. Schließlich müssen Menschen sich den mächtigeren Unterwerfen um deren Willen zu tun. Auch die Schweiz stellt sich laut aktuellem Barometer diesem gegenwärtigen Trend entgegen.

Im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz kann man die Verfolgung solcher Ideologien nur als einen letzten Versuch deuten ein altes, konservatives und umstrittenes System aufrecht erhalten zu wollen und dürfte daher ein falsches Signal sein. Die Auseinandersetzung mit der Künstlichen Intelligenz bringt aus unterschiedlichsten Perspektiven, wie Philosophie, Soziologie, Ethik, und Technologie uä. Diskussionen in die Gesellschaften.

Im aktuellen Zeitgeist ging man in die Schule um zu lernen. Wie man aber richtig zu lernen habe, das wurde nicht gezeigt, stattdessen wurden Leistungsunterschiede auf unterschiedliche Weisen gebildet und damit soziologisch selektiert. Unabhängig von potenziellen Talenten, oder begünstigten wohlerzogenen jungen Menschen. Die KI setzt sich informativ mit dem Lernen auseinander und zum ersten mal wird diskutiert wie KI lernt.

Wir diskutieren ethisch darüber ob ein autonom gelenktes Fahrzeug im Zweifel auf das Objekt zufährt oder ob es ausweichen wird, mit der Gefahr den Gegenverkehr zu gefährden. Das mit KI ein individuelles und autonomes System gegenüber steht ist wie es schon immer war, ein Spiegel menschlich, evolutionärer Entwicklung. Technologien haben Menschen immer in irgendeiner Form gespiegelt. Und auf diese weisen bringen KI-Systeme auch hier viele Eigenschaften mit die das Verhalten, Einstellung oder innere Haltung von Menschen spiegeln. Es spricht daher vieles dagegen, das sich Autokratien noch durchsetzen können. Durch die Vielzahl von Anbietern sind die Märkte robuster geworden, Menschen können sich aussuchen wohin und mit wem sie Geschäfte machen wollen. Unterdrücken geht nicht mehr, weil sich die Arbeitsmärkte gewandelt haben. Wer keine Kräfte findet wird auch bei innovativstem Engagement stagnieren müssen und ist damit nicht mehr Wettbewerbsfähig.

Vielleicht muss man sogar umgekehrt sagen, wer jetzt mit Weiterbildung, egal in welcher Form nicht am Ball bleibt, der könnte im Wettrennen um die Entwicklung von Algorithmen den kürzeren ziehen und sich durch Algorithmen das Leben vorschreiben lassen. Ein noch immer umstrittenes und noch nicht belegtes Thema renomierter Forscher und Philosophen.

Ein Wissenschaftsbarometer der Schweizer Universität Zürich ergab, das die Schweizer Bevölkerung der Wissenschaft und Forschung weiterhin positiv gegenüber stehe. Die forschenden untersuchten alle drei Jahre, welche Einstellung die Schweizer Bevölkerung zu Wissenschaft und Forschung hat und wo sie sich darüber informiert.

Viele der mehr als 1500 Befragten halten Forschung für notwendig, befürworten staatliche Förderung und finden, dass politische Entscheidungen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen sollten. 60 Prozent geben an, der Wissenschaft stark oder sehr stark zu vertrauen – ein stabil hoher Wert, obwohl der Anteil der Skeptischen zuletzt etwas zugenommen hat.

Mehrheitlich positives Image der Wissenschaft

«Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Innovations- und Wissensgesellschaft Schweiz auf einem robusten Fundament steht: Die Schweizer Bevölkerung steht der Forschung mehrheitlich klar positiv gegenüber», sagt Co-Projektleiter Mike S. Schäfer, Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich. Das zeige sich auch an einem weiteren Befund: «Während die Befragten sachliche Kritik an der Wissenschaft, ihren Methoden oder Geldgebern für legitim halten, werden persönliche Angriffe wie Beleidigungen, Drohungen oder Gewalt gegen Forschende klar abgelehnt – das ist ein wichtiges Signal für den gesellschaftlichen Diskurs.»

Jenseits dieser Gemeinsamkeiten zeigen sich aber durchaus Unterschiede zwischen Personengruppen. Analysiert man wissenschaftsbezogenes Wissen, Interesse, Einstellungen und Vertrauen gemeinsam, dann zeigen sich in der Schweiz vier Gruppen, die unterschiedlich auf Wissenschaft und Forschung schauen: Die wissenschaftsaffinen «Sciencephiles» haben ein sehr hohes Vertrauen in die Wissenschaft, die «Kritisch Interessierten» sind zwar forschungsaffin, sehen aber auch klare Grenzen der Wissenschaft. Beide Gruppen machen zusammen rund ein Drittel der Bevölkerung aus. Rund 48 Prozent der Bevölkerung interessieren sich als «Passive Unterstützer» eher aus der Ferne für Wissenschaft. Die «Skeptischen» machen rund 17 Prozent aus.

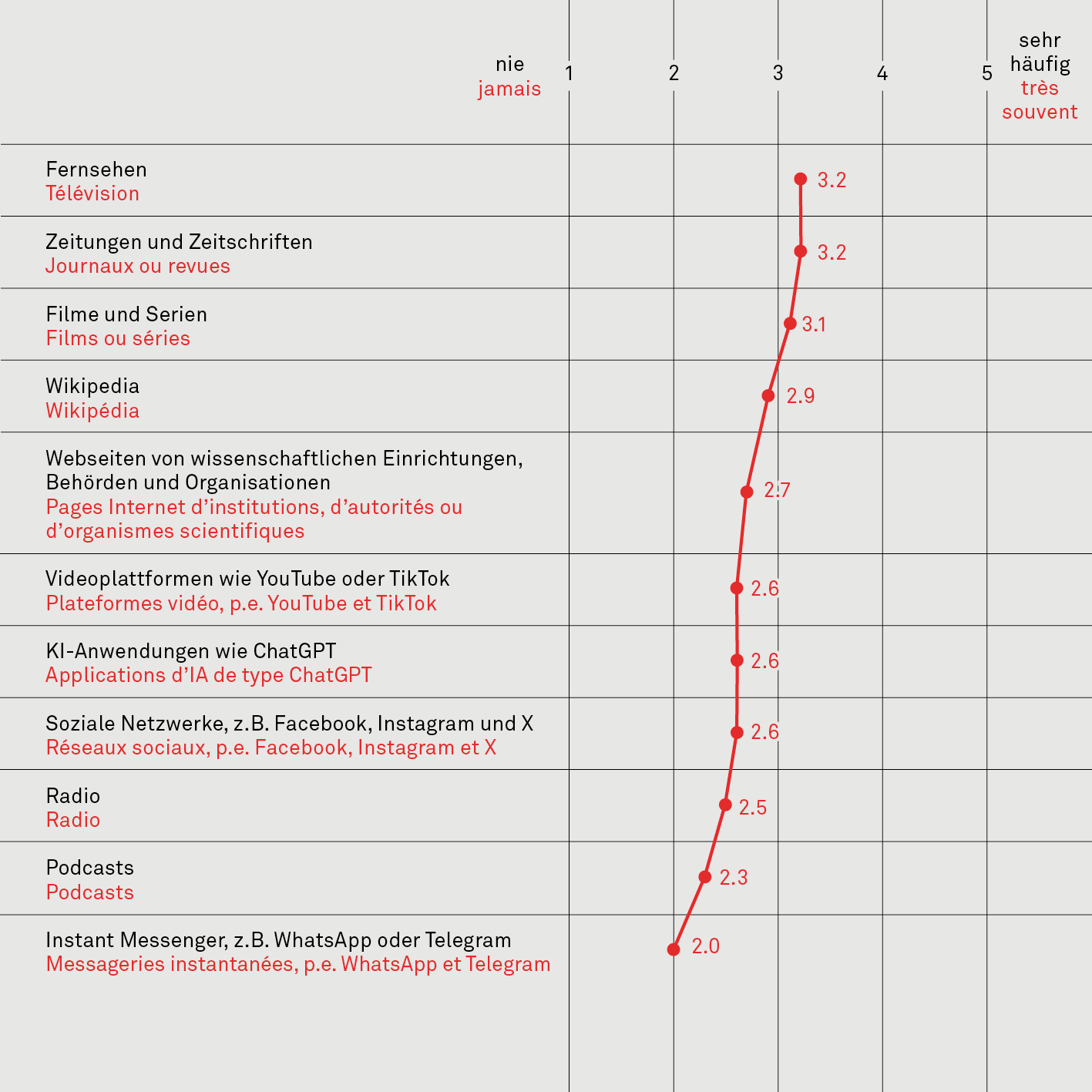

TV als wichtige Informationsquelle, KI-Tools bei Jüngeren beliebt

Bei den Informationsquellen zu wissenschaftlichen Themen bleibt das Fernsehen das wichtigste Einzelmedium, gefolgt von Zeitungen und Zeitschriften. Filme und Serien gewinnen an Bedeutung; Wikipedia und Behörden-Websites bleiben wichtig. Videoplattformen und KI-Tools werden besonders von Jüngeren genutzt und liegen vor Radio, Podcasts und Messengern. Neben Medien spielt auch der persönliche Austausch eine Rolle: Viele sprechen im Freundes- und Bekanntenkreis über wissenschaftliche Themen oder besuchen Zoos, Museen und Veranstaltungen.

«Wir sehen hier die klaren Spuren des Medienwandels», sagt Co-Projektleiterin Julia Metag, Professorin an der Universität Münster. «Klassische Kanäle bleiben relevant, aber audiovisuelle Formate und digitale Angebote – inklusive KI-Tools – prägen besonders Jüngere und beeinflussen, wie sie mit Wissenschaft in Kontakt kommen.»

Votum für Digitale Souveränität und eigene Schweizer KI-Modelle

Eine Mehrheit der Bevölkerung nutzt Künstliche Intelligenz; rund ein Viertel sogar häufig. Dies aber mit Vorsicht: Fast die Hälfte der Befragten hält KI nicht oder eher nicht für eine vertrauenswürdige Informationsquelle bei wissenschaftlichen Themen, umgekehrt vertrauen nur wenige diesen Informationen stark. Zudem sprechen sich 71 Prozent dafür aus, dass die Schweiz eigene KI-Modelle entwickelt, um unabhängiger von den USA und China zu sein.

«Die Menschen wünschen sich Schweizer KI-Infrastrukturen und bleiben zugleich vorsichtig bei KI als Informationsressource», sagt Co-Projektleiter Niels G. Mede, Assistenzprofessor an der Universität Wageningen. «Diese Kombination aus Vertrauen in Schweizer Innovationskraft und gesunder Skepsis gegenüber aktuellen KI-Tools ist ein wichtiger Ausgangspunkt für eine verantwortungsvolle KI-Strategie in Wissenschaft und Gesellschaft.»

Über das Projekt

Der Wissenschaftsbarometer Schweiz der Universität Zürich untersucht seit 2016 alle drei Jahre, welche Einstellungen die Schweizer Bevölkerung zu Wissenschaft und Forschung hat und wo sie sich darüber informiert. Die Projektleitung liegt 2025 bei Prof. Dr. Mike S. Schäfer (Universität Zürich), Prof. Dr. Julia Metag (Universität Münster) und Prof. Dr. Niels G. Mede (Universität Wageningen). Gefördert wird das Projekt von der Universität Zürich, den Akademien der Wissenschaften Schweiz, dem ETH-Rat, dem Schweizerischen Nationalfonds und der Gebert Rüf Stiftung.

Methodik

Das Wissenschaftsbarometer 2025 basiert auf einer repräsentativen schriftlichen Bevölkerungsumfrage (Online- und Printfragebögen).

Die Stichprobe wurde mit Hilfe des Bundesamts für Statistik aus Einwohnermeldedaten der sprachassimilierten Wohnbevölkerung ab 16 Jahren gezogen. 1548 Personen wurden vom 13. Juni bis 10. Juli 2025 befragt (990 Deutschschweiz, 317 Westschweiz, 241 italienischsprachige Schweiz). Für die Module «Kritik/Angriffe auf Forschende» und «Künstliche Intelligenz» wurde die Stichprobe nach dem Zufallsprinzip geteilt und nur je die eine Hälfte befragt (Split Ballot). Die Stichprobe wurde nach Geschlecht, Alter, Sprachregion, Kanton, Siedlungsart und Bildung gewichtet.

Originalpublikation:

Wissenschaftsbarometer.ch

Weitere Informationen:

https://www.news.uzh.ch/de/articles/media/2025/Wissenschaftsbarometer.html

Bildquelle:

Copyright: IKMZ, TV als wichtige Informationsquelle, KI-Tools bei Jüngeren beliebt.

Schreibe einen Kommentar