Deutsch-kanadische Studie unter Federführung der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) zeigt, dass das Betrachten von Objekten dazu beiträgt, das Navigationssystem des Gehirns zu verbessern. Die Ergebnisse der Studie sind in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlicht.

Göttingen/Germany, 11. September 2025. – Zur Orientierung verwenden Menschen räumliche Orientierungspunkte. Sucht man etwas und geht an einen Ort zurück, Küche, Wohnzimmer, Stadtmitte oder Kirchturm, man erinnert sich und geht von diesem Erinnerungspunkt aus weiter zum gesuchten Objekt.

Genauso sucht man in einem gegebenen Raum nach einer Orientierung und arbeitet sich von dort an dazu durch, sich durch Reize ansprechen zu lassen. So bsw. in einem Ladenlokal, in völlig unbefangener Atmosphäre wenn man sich von Farben, Formen oder einem Design ansprechen oder inspirieren lassen möchte.

Das Gehirn verwendet einen Grossteil seiner Rechenleistung und damit seiner Ressource darauf die Welt in Objekte zu zerlegen. Auch das ist einem Computersystem sehr ähnlich. Diese Rechenleistung kann mitunter sehr ermüdend sein. Vor allem dann wenn sehr viele Informationen auf ein Individuum einwirken.

Die aktuelle Position wird mittels spezieller Nervenzellen durch ein räumliches Navigationssystem im Gehirn verarbeitet. Das sind die Orts-, Gitter- und Kopfausrichtungszellen.

Wenn ich meinen Kopf in eine bestimmte Richtung drehe, dann sind die Kopfausrichtungszellen in genau diese Richtung aktiv. Alle Zellen die für diese Ausrichtung erforderlich sind, sind nun aktiv. Alle anderen Zellen sind zu diesem Zeitpunkt gehemmt.

Ungeklärt ist gegenwärtig noch, ob und wie diese Objekte im Zusammenspiel der Nervenzellen und damit auch den Orientierungsinn beeinflussen.

Forschende konnten zeigen, dass eine für den Inneren Kompass erforderliche Hirnregion, genannt Postsubculum aktiviert wird, wenn Mäuse ein Objekt betrachten. Die Forschenden unter der Leitung von Prof. Dr. Emilie Macé, Leiterin der Arbeitsgruppe „Brain-wide networks“ in der Klinik für Augenheilkunde der Universitätsmedizin Göttingen (UMG), Co-Sprecherin des Else Kröner Fresenius Zentrums für Optogenetische Therapien der UMG sowie Mitglied im Exzellenzcluster „Multiscale Bioimaging: Von molekularen Maschinen zu Netzwerken erregbarer Zellen“ (MBExC), konnten weiterhin beobachten, dass beim Betrachten eines Objektes Zellen aktiver waren die auf ein Objekt blickten als ohne ein vorhandenes Objekt. Analog zu dieser stärkeren Aktivierung durch ein Objekt wurde auch eine stärkere Hemmung von Kopfrichtungszellen beobachtet die in eine andere Richtung abgerichtet waren. Damit konnte belegt werden, das die Richtung des Objektes durch die Kopfausrichtungszellen genauer in den Fokus genommen wurden.

Hier besteht eine Schnittstelle in Wechselwirkung zu äusseren Reizen, wie bsw. die Farbe eines Kleidungsstücks, oder Nahrungsmittel in einem Regal als auch dem Fokus auf ein Objekt aus Sicht betrachtender. Fallen beide Reize in einem Match zusammen fokussieren sich die Kopfrichtungszellen auf das reizende Objekt.

„Wir haben alle schon erlebt, wie uns Orientierungspunkte wie Gebäude ein sicheres Gefühl dafür vermitteln, wo wir uns gerade befinden. Aber wie das Gehirn solche visuellen Hinweise nutzt, um unseren Orientierungssinn zu verbessern, ist jedoch noch unklar. In unserer Studie haben wir ein Teil dieses Puzzles gefunden, wir haben eine Gehirnregion identifiziert, in der Nervenzellen sowohl auf die Richtung des Kopfes als auch auf die Anwesenheit von Objekten reagieren. Wenn ein Objekt gesehen wird, werden die Nervenzellen, die die Kopfausrichtung kodieren, präziser – sie schärfen sozusagen unseren inneren Kompass. Das zeigt, dass Objekte uns helfen, uns besser zu orientieren, indem sie die Richtungssignale des Gehirns verbessern“, sagt Prof. Macé, Letztautorin der Studie.

Farben gelten als das mächtigste Kommunikationsmittel auf dem Globus. Jeder Mensch besitzt mindestens eine Eigenfarbe, auf deren Basis sich die Rezeptoren der Augen entwickeln. Zum einen aus evolutionärer Perspektive, der Heranreifung des Menschen im Anthropozän, zum anderen aus menschlich biologischer Perspektive, in der Heranreifung des Menschen aus Sicht als Objekt. Noch als Kind entwickeln sich die Reizrezeptoren der Augen, das Scharfsehen und Konstrasteinstellung als auch die Farben. Damit ist das erkennen von Objekten ein höchst individueller Akt der Biologie eines Menschen.

Formen, etwa bei der Orientierung an Gebäuden oder Pflanzen sind ebenso Teil der psycholgoischen Basis. Weil der Mensch seine persönlichen Eigenschaften aus dem Geschlecht entwickelt, schloss Sigmund Freud darauf das die Objekte der Welt vom Menschen zunächst in Verbindung zum Geschlecht stehen und bezeichnete bsw. hochgezogene Gebäude als Assoziationen zum männlichen Phallus. Diese Verbindung rührt aus der noch nicht ausreichenden sexuellen Reifung des Menschen dessen Fokus ggfl. auf einer Objektliebe beruht und damit verschoben ist. So bezieht sich bsw. die Philosophin und Soziologin Heide Göttner-Abendroth in ihrem Werk Landschaftsmythologie in den Alpenländern während der Entwicklung der Zivilisation auf die geografischen Höhen und Tiefen und schloss darauf in der Entwicklung des Denkens auf den weiblichen Anteil durch die Gegebenheiten der Erde.

Farben und Formen zeigen das höchstmass an menschlicher Individualität und damit auch seiner Energieentfaltung, wenn das richtige Objekt entdeckt wurde, oder uns die Orientierung in der räumlichen Vorstellung helfen das Ziel zu erreichen. Unsere Sinnesorgane bilden die Schnittstelle der individuellen Reizaufnahme und Entfaltung.

Die Studie im Detail

Um herauszufinden, welche Teile des Gehirns auf Objekte wie beispielsweise Gegenstände oder Gebäude reagieren, haben die Forschenden die Gehirnaktivität im Mausmodell analysiert. Während den Tieren 48 Bilder mit Objekten und 48 Bilder ohne Objekte gezeigt wurden, wurden sie mittels funktioneller Ultraschall-Bildgebung untersucht. Diese Methode misst die Zunahme des Blutvolumens, wenn ein Teil des Gehirns aktiver wird. Auf diese Weise konnten die Forschenden Gehirnregionen identifizieren, die bevorzugt auf Objekte reagierten.

„Überraschenderweise zeigte die Methode, dass das Postsubiculum, eine Hirnregion, die viele Kopfausrichtungszellen enthält, die stärkste Präferenz für Objekte aufwies, und wir fragten uns, wie visuelle Signale die Aktivität dieser Kopfausrichtungszellen beeinflussen“, sagt Dr. Dominique Siegenthaler, Postdoktorand in der Arbeitsgruppe „Brain-wide networks“ von Prof. Macé und Erstautor der Studie.

Dazu untersuchte die Gruppe detailliert, wie Nervenzellen in dieser Hirnregion aktiviert werden, wenn sich die Mäuse frei in einer weißen Box bewegen durften, an deren Wand nur ein einziges Objektbild angebracht war. Die elektrischen Signale wurden zusammen mit der Position und dem Blick der Maus in der Box aufgezeichnet. Dabei zeigte sich, dass Nervenzellen, die auf eine bestimmte Richtung abgestimmt waren, verstärkt wurden, wenn die Maus das Objekt in dieser Richtung ansah. Ein Computermodell konnte die experimentellen Beobachtungen reproduzieren.

Um die Aktivierung der Kopfausrichtungszellen weiter zu untersuchen, wurde ein weiteres Experiment durchgeführt. Mäuse konnten sich frei in einer weißen Box bewegen, an deren Wand ein einzelnes Objektbild angebracht war. Die elektrischen Signale der Nervenzellen im Postsubiculum wurden zusammen mit der Position und der Kopfausrichtung der Maus in der Box aufgezeichnet. Dabei zeigte sich, dass die Nervenzellen, die auf eine bestimmte Richtung abgestimmt waren, stärker reagierten, wenn die Maus das Objekt sehen konnte beziehungsweise sie in diese Richtung blickte. Ein Computermodell bestätigte die experimentellen Beobachtungen.

An der Studie beteiligte Partnerinstitutionen

Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz in Planegg sowie das Montreal Neurological Institute der McGill University und das Mila – Quebec AI Institute, beide in Montreal, Kanada.

Originalpublikation:

Dominique Siegenthaler, Henry Denny, Sofía Skromne Carrasco, Johanna Luise Mayer, Daniel Levenstein, Adrien Peyrache, Stuart Trenholm und Emilie Macé. Visual objects refine head direction coding. Science (2025). DOI: 10.1126/science.adu9828

Bildquelle

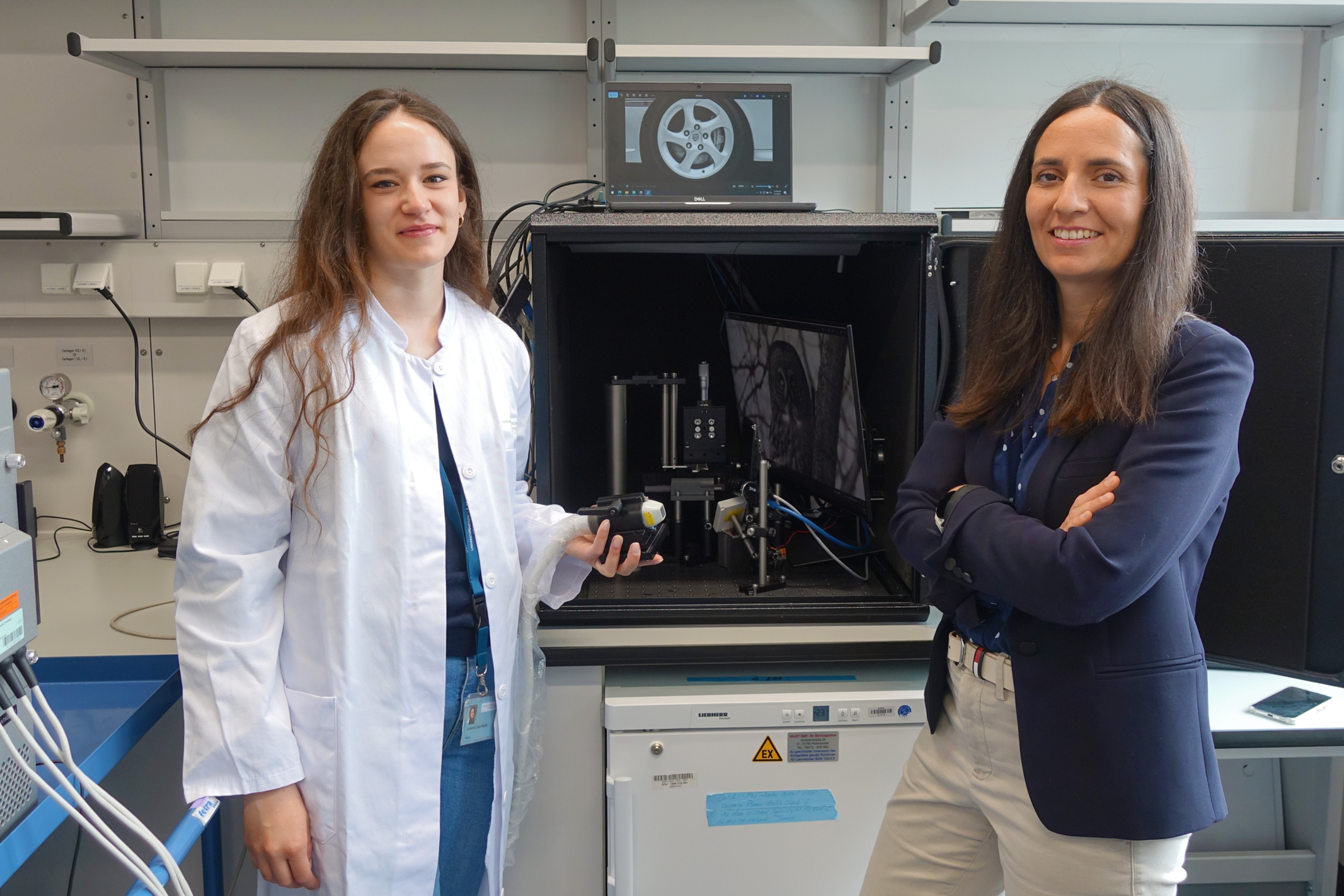

Copyright: dorothea laurence, Prof. Dr. Emilie Macé, Leiterin der Arbeitsgruppe „brain-wide networks“ in der Klinik für Augenheilkunde der Universitätsmedizin Göttingen (rechts) zusammen mit Johanna Luise Mayer, Co-Autorin der Studie, vor dem Versuchsaufbau im Labor.

Schreibe einen Kommentar