Forschende aus Freiburg und Kiel finden heraus, dass Aktin im Zellkern die Signalwirkung des Androgenrezeptors verstärkt und für die Ausprägung männlicher Geschlechtsmerkmale notwendig ist. Die Studie liefert unter anderem auch Hinweise auf die Entwicklung der Geschlechtsmerkmale.

Freiburg/Germany, 27. März 2023. Steroidhormone, zu denen Geschlechtshormone wie Östrogen oder Testosteron gehören, sind wichtige Signalmoleküle und steuern unter anderem die Ausprägung weiblicher und männlicher Geschlechtsmerkmale. Sie wirken, indem sie an Rezeptor-Moleküle binden, die die Aktivität hormonabhängiger Gene an- und ausschalten. Forschende der Universität Freiburg und der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel haben herausgefunden, dass daran auch Komponenten des Zellskeletts beteiligt sind. Die Erkenntnisse sind relevant für die Diagnose medizinischer Befunde und die Erforschung von Erkrankungen, bei denen Steroidhormone eine Rolle spielen. Die Studie ist in der renommierten Fachzeitschrift Nature erschienen.

Die Muskelkontraktion verläuft teleskopartig. Kommt aus dem Gehirn die Anweisung für den Muskel zur Kontraktion, also dem sich zusammen ziehen, verkürzt sich der Muskel durch einen Gleitvorgang, das Ineinandergleiten von Aktin- und Myosin-Filamenten im Muskelgewebe. Aktinfilamente liegen Quergestreift im Muskelgewebe.

Die neuen Forschungsergebnisse zeigen, dass Aktin, als Bestandteil des Zellskeletts, direkt im Zellkern mit dem Androgenrezeptor interagiert und dessen Wirkung verstärkt. Der Androgenrezeptor vermittelt die Signale von Geschlechtshormonen für die männliche Geschlechtsentwicklung, fördert aber auch das Voranschreiten von Prostatakrebs.

Eine Genveränderung als entscheidender Hinweis

Aufmerksam wurden die Forschenden auf den bisher unbekannten Zusammenhang von Aktin und Steroidhormonen, als sie die Zellen von PatientInnen mit einem sogenannten Androgen-Insensitivitäts-Syndrom (AIS) untersuchten. Personen, die mit AIS leben, besitzen einen männlichen XY-Chromosomensatz, haben aber schwächer ausgeprägte männliche Geschlechtsmerkmale bis hin zu einem komplett weiblichen Erscheinungsbild. Oft liegt das an einer Veränderung des Androgenrezeptors, die dazu führt, dass männliche Geschlechtshormone nicht mehr wirken können. Bei einem erheblichen Teil der Patient*innen mit AIS ist der Androgenrezeptor aber unverändert.

„Wir wollten herausfinden, welche genetischen Veränderungen bei diesen PatientInnen AIS auslösen“, erklärt Hornig. „So wollten wir weitere Moleküle identifizieren, die bei der Entwicklung von Geschlechtsmerkmalen eine Rolle spielen.“ Dafür verwendeten die Forschenden eine Screening-Methode, mit der sie Zellen von Patient*innen mit AIS untersuchten. Dabei stießen sie in zwei Patient*innen auf Mutationen im DAAM2-Gen: Das Molekül gehört zur Gruppe der Formine und steuert die dynamische Verlängerung und den Abbau von Aktin-Filamenten. Aktin ist als Teil des Zellskeletts wichtig für Stabilität und Fortbewegung von Zellen, hat aber auch regulatorische Funktionen.

Hochauflösende Mikroskopie macht die Prozesse im Zellkern sichtbar

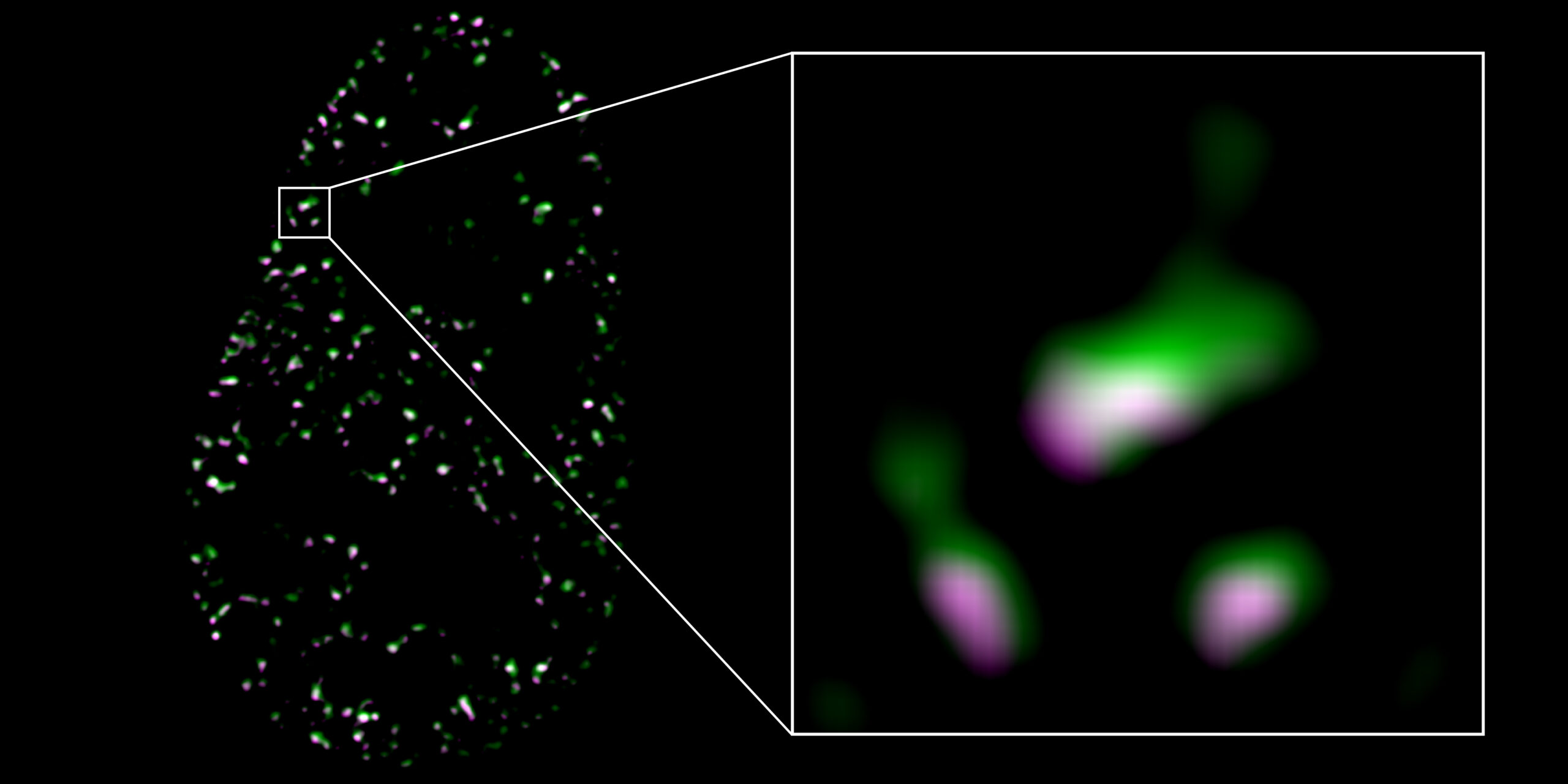

Um zu untersuchen, ob DAAM2 tatsächlich wichtig für die Wirkung von Geschlechtshormonen ist, nutzten die Forschenden hochauflösende 3D-SIM-Mikroskopie: Eine aufwändige Technik, mit der sich Molekülbewegungen innerhalb von Zellen beobachten lassen. Die Aufnahmen zeigen, dass DAAM2 und Aktin direkt im Zellkern mit dem Androgenrezeptor assoziieren. Weitere Experimente belegten, dass diese Interaktion wichtig für die Steuerung der Genaktivität ist.

„Das ist ein komplett unbekanntes Wirkprinzip, das wir hier bei einem sehr wichtigen Rezeptor beschreiben konnten,“ ordnet Grosse die neuen Ergebnisse ein. Das Forschungsteam geht davon aus, dass die der Mechanismus weit verbreitet sein könnte und auch die Wirkung anderer Steroidhormone beeinflusst. „Das könnte bei vielen physiologischen Prozessen und Erkrankungen eine Rolle spielen. Es ist spannend, ob man da neue therapeutische Ansätze finden kann“, erklärt Grosse.

Diagnose bei mehr Patient*innen mit AIS möglich

Die Entdeckung bildet auch eine Grundlage für weitere Forschung zur Entwicklung von Geschlechtsmerkmalen und ermöglicht für mehr Patient*innen mit AIS eine klare Diagnose: „Bisher hatten Patient*innen mit Androgen-Insensitivität ohne Veränderung im Androgenrezeptor trotz deutlicher Symptomatik keine eindeutige Diagnose“, sagt Hornig. „Bei denjenigen, bei denen DAAM2 verändert ist, können wir jetzt eine klare Diagnose stellen.“

Über den Exzellenzcluster CIBSS

Der Exzellenzcluster CIBSS – Centre for Integrative Biological Signalling Studies – hat das Ziel, ein umfassendes Verständnis von biologischen Signalvorgängen über Skalen hinweg zu gewinnen – von den Wechselwirkungen einzelner Moleküle und Zellen bis hin zu den Prozessen in Organen und ganzen Organismen. Mit dem gewonnenen Wissen lassen sich Signale gezielt kontrollieren und dies wiederum ermöglicht den Forschenden nicht nur Erkenntnisse in der Forschung, sondern auch Innovationen in der Medizin und den Pflanzenwissenschaften. (www.cibss.uni-freiburg.de)

Video: (https://videoportal.vm.uni-freiburg.de/media/embed?key=9dfd7e51f1f76b975adfc45cb60a954f)

Videoquelle

Super-hochauflösende mikroskopische Aufnahme einer Zelle, die dem männlichen Geschlechtshormon Dihydrotestosteron ausgesetzt wurde. Im Zellkern sieht man den Androgenrezeptor (lila) und Aktin (grün). Beide Moleküle sind mit Fluoreszenzfarbstoffen angefärbt und dadurch sichtbar gemacht. Die einzelnen sichtbar gemachten Strukturen (rechts) sind nur 200 Nanometer (200 millionstel Millimeter) klein. Bild und Video: Julian Knerr/Universität Freiburg

Weitere Informationen:

(https://kommunikation.uni-freiburg.de/pm/2023/komponenten-des-zellskeletts-verstaerken-die-wirkung-von-geschlechtshormonen)

Bildquelle

Super-hochauflösende mikroskopische Aufnahme einer Zelle, die dem männlichen Geschlechtshormon Dihydrotestosteron ausgesetzt wurde. Im Zellkern sieht man den Androgenrezeptor (lila) und Aktin (grün). Beide Moleküle sind mit Fluoreszenzfarbstoffen angefärbt und dadurch sichtbar gemacht. Die einzelnen sichtbar gemachten Strukturen (rechts) sind nur 200 Nanometer (200 millionstel Millimeter) klein. Bild und Video: Julian Knerr/Universität Freiburg

Schreibe einen Kommentar