Forscher der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und drei weiterer Universitäten fanden heraus, warum Eukaryoten entstanden sind

Mainz/Germany, 16. April 2025. Lange Zeit war das Leben auf Organismen beschränkt, die aus einfachen prokaryotischen Zellen bestanden – beispielsweise auf Urbakterien, Archaeen genannt. Auch heutige Bakterien sind prokaryotische Zellen, in denen das genetische Material frei im Zellplasma umherschwimmt. Deutlich komplexer dagegen gestalten sich die Zellen von Pilzen, Pflanzen und Tieren. Die Gene sind gut geschützt im Zellkern verpackt, zudem gibt es viele Organellen innerhalb einer größeren Zelle.

Entstehung komplexer Zellen quantitativ erklärt

Doch wie kam es zu dieser Komplexität, die die Entstehung von Tieren, Pflanzen und Menschen überhaupt erst ermöglichte? Zwar gibt es die weithin akzeptierte Endosymbiontentheorie. Sie besagt, dass die komplexen Zellen durch die Symbiose eines Bakteriums und eines Archaeons entstanden sind. Allerdings sind keine evolutionären Zwischenstufen von Prokaryonten und Eukaryonten bekannt – es klaffte daher weiterhin eine große Wissenslücke rund um die Entstehung der eukaryotischen Zelle, die die größte Komplexitätssteigerung in der Geschichte des Lebens auf der Erde darstellt. Vier Wissenschaftler der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU), der Universität Valencia, der Polytechnischen Universität Madrid und der Universität Zürich konnten diese Lücke nun schließen. Die Ergebnisse wurden kürzlich im renommierten Wissenschaftsjournal PNAS veröffentlicht.

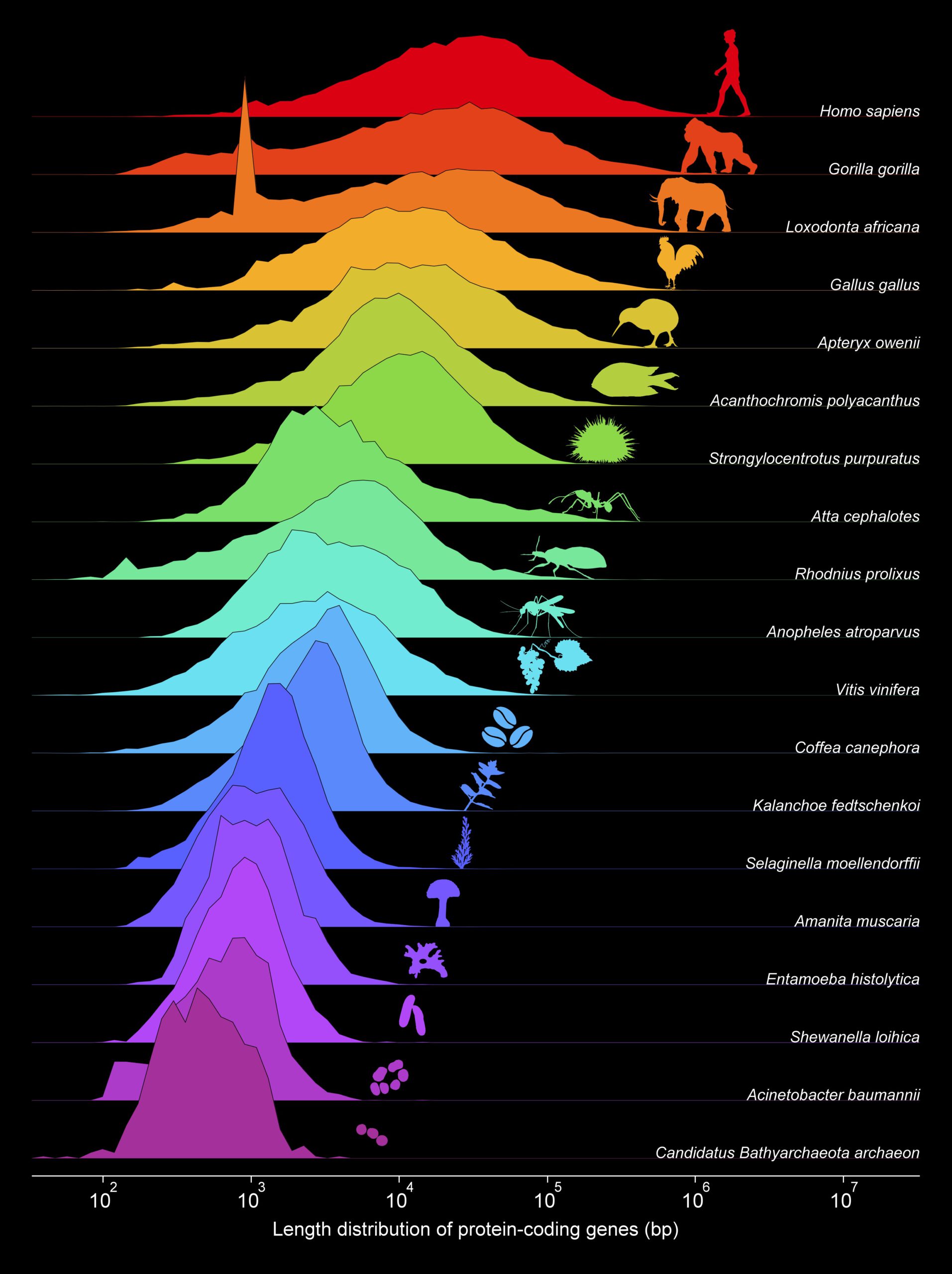

Das Forscherteam beschritt dabei einen neuen Weg. Statt sich der Frage phänomenologisch auf Grundlage der Zellstruktur zu nähern, arbeiteten die Forscher quantitativ an der Evolution der Gene. „Anfangs wuchsen die Proteine und die proteincodierenden Gene – die den Bauplan für die Proteine lieferten – gleichermaßen“, erklärt Dr. Enrique Muro, Computerbiologe an der JGU. „Als die Proteine jedoch länger und länger wurden, wurde es komplizierter. Es gab eine Spannung zwischen den Genen, die weiterwuchsen, und den Proteinen, die eine physikalische Begrenzung beim Wachsen hatten.“

Die Lösung der Evolution: Sie baute in die Gen-Baupläne nicht-codierende Bereiche ein, also solche, die keine Protein-Informationen enthalten. Während das Wachstum des durchschnittlichen Proteins bei einer Länge von 500 Aminosäuren stagnierte, konnten die Gene auf diese Weise weiterwachsen – und zwar exponentiell, wie das Team theoretisch und anhand von Beobachtungen herausfand. „Es gab also eine Änderung, die in der Physik magnetischer Materialien gut untersucht ist: Ein abrupter Übergang an einem kritischen Punkt, den wir auf die Zeit vor 2,6 Milliarden Jahre datieren“, fasst Muro zusammen. Das Wachstum der Gene hält bis heute an. Die Forschenden konnten ebenfalls vorhersagen, wie sich die Länge der codierenden Gene zukünftig entwickeln wird.

Übergang ebnete den Weg zum Leben, wie wir es kennen

Schließlich ebnete die Entwicklung der eukaryotischen Zelle den Weg für weitere wichtige Übergänge – wie Mehrzelligkeit oder Sexualität –, die das Leben auf unserem Planeten, wie wir es heute kennen, geprägt haben.

Originalpublikation:

Enrique M. Muro, Fernando J. Ballesteros, Bartolo Luque, and Jordi Bascompte

The emergence of eukaryotes as an evolutionary algorithmic phase transition

Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 27. März 2025

DOI: 10.1073/pnas.2422968122

(https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2422968122)

Weiterführende Links:

(https://cbdm-01.zdv.uni-mainz.de/~muro/)- Arbeitsgruppe Genome and Proteome Evolution von Dr. Enrique Muro am Institut für Organismische und Molekulare Evolutionsbiologie (IOME)

(https://cbdm.uni-mainz.de/) – Arbeitsgruppe Computational Biology and Data Mining von Prof. Dr. Miguel Andrade am Institut für Organismische und Molekulare Evolutionsbiologie (IOME)

(https://iome.biologie.uni-mainz.de/) – Institut für Organismische und Molekulare Evolutionsbiologie (IOME) an der JGU

(https://www.bio.uni-mainz.de/) – Fachbereich Biologie an der JGU

(https://iqcb.uni-mainz.de/)– Institute of Quantitative and Computational Biosciences (IQCB) an der JGU

Bildquelle

©: Fernando J. Ballesteros, Entwicklung der Längenverteilung proteincodierender Gene im Laufe der Evolution

Schreibe einen Kommentar