Eine neue stabile Legierung aus Kohlenstoff, Silizium, Germanium und Zinn bildet gemeinsam eine neue Halbleiterverbindung, abgekürzt CsiGeSn aus der neue Möglichkeiten für Anwendungen an Schnittstellen zwischen Elektronik, Photonik und Quantentechnologie einhergehen. Die sich daraus ergebenden Halbleiter ermöglichen auch neue thermoelektrische Verbindungen und unterstützen damit auch die weitere Entwicklung für Komponenten von Wearables. Den Forschenden des Forschungszentrums Jülich als auch des Leibniz-Instituts für innovative Mikroelektronik (IHP) ist es gelungen diese vier Elemente aus der vierten Hauptgruppe des Periodensystems, die damit zueinander kompatibel sind zu einer in CMOS produzierten Legierung zur Chipherstellung zu vereinen.

Jülich/Germany, 15. Juli 2025. – „Mit der Kombination dieser vier Elemente haben wir ein lang verfolgtes Ziel erreicht: den ultimativen Halbleiter auf Basis der vierten Hauptgruppe“, erklärt Dr. Dan Buca vom Forschungszentrum Jülich.

Bauelemente dieser Art wären mit reinem Silizium als Halbleiter in der Form nicht umsetzbar. So etwa für den wachsenden Markt an optischen Komponenten oder gar der Quantenschaltungstechnologie.

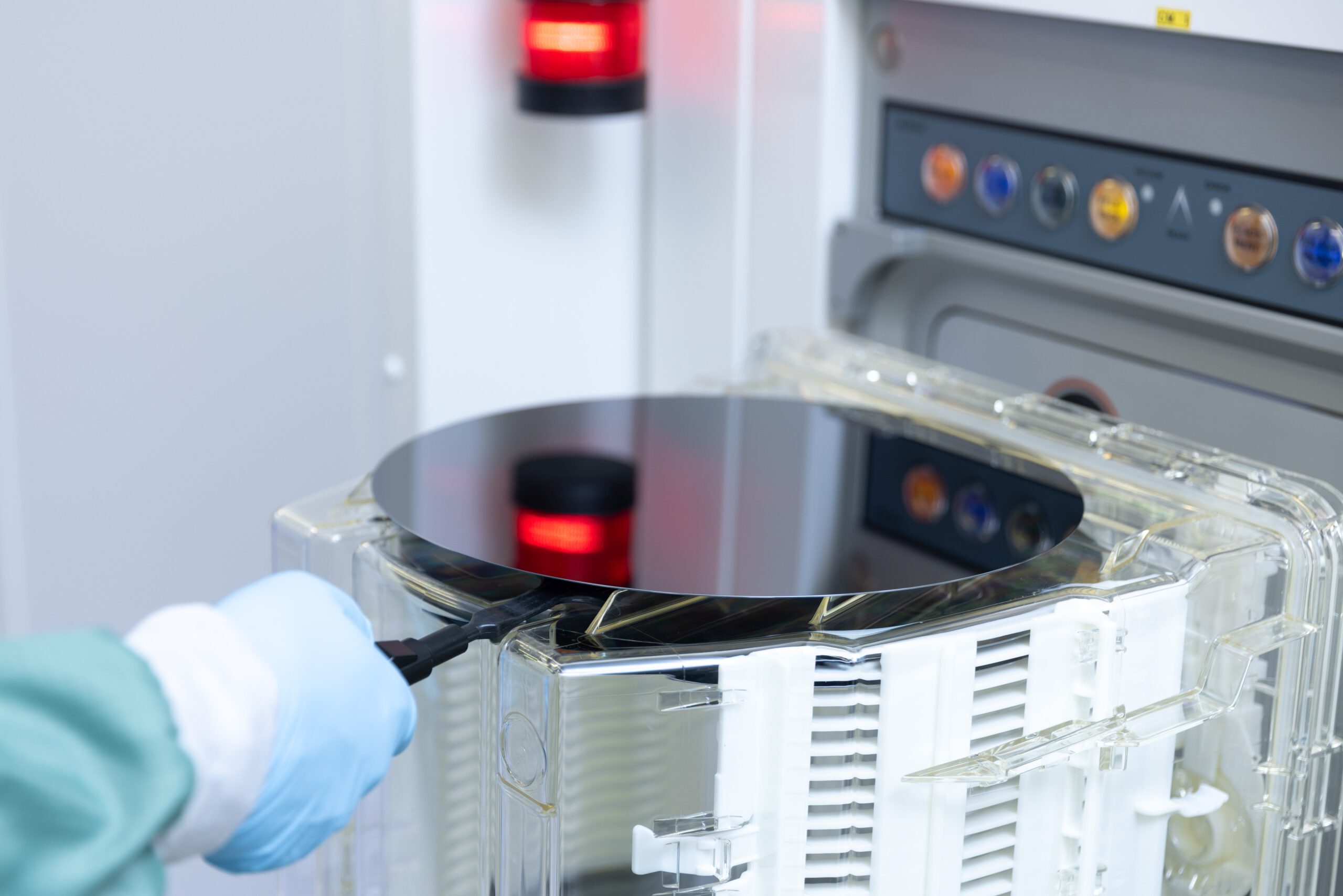

Gewöhnlich wird aus den Halbleiterelement ein Rohling hergestellt. Von diesem Rohling in Zylinderform werden im Herstellungsprozess dann Wafer-Scheiben mit Reinstwasser herunter geschnitten und weiter verarbeitet. Die Strukturen werden bereits bei der Herstellung auf dem Chip erzeugt. Die Grenzen der Chemie sind hierbei durch die Kristallgitter vorgegeben. Nur Elemente der vierten Hauptgruppe lassen sich als Kristallgitter auf den Wafer nahtlos zusammen fügen und später zur Leitfähigkeit entsprechend gezielt dotieren, also leitfähig gemacht oder nicht leitfähig. Der Schlüsselprozess der Halbleitertechnologie der dieses Verfahren möglich macht nennt sich Epitaxie. Dabei werden atomgenaue Dünne Schichten auf dem Substrat abgeschieden.

Bislang war es der Forschung gelungen, Silizium, Germanium und Zinn so zu kombinieren das daraus Transistoren, Photodetektoren, Laser und LEDs entwickelt werden konnten, auch thermoelektrischen Materialien. Mit der Erweiterung um Kohlenstoff erweitern sich auch die Möglichkeiten, womit die Bandlücke entsprechend geschlossen wird.

„Ein Beispiel ist ein Laser, der auch bei Raumtemperatur funktioniert. Viele optischen Anwendungen aus der Silizium-Gruppe stehen noch ganz am Anfang“, erläutert Dan Buca. „Auch für die Entwicklung von geeigneten Thermoelektrika ergeben sich neue Möglichkeiten, um Wärme in Wearables und Computerchips in elektrische Energie umzuwandeln.“

Kohlenstoff ist zu klein, Zinn zu gross und die Bindungskräfte damit auch zu verschieden gross. Das entsprechende Verfahren zu finden das während des Herstellungsprozesses präzise Einstellungen möglich macht war der Durchbruch um die gegensätzlichen Eigenschaften zu vereinen. IM Ergebnis konnte ein Material von hoher Qualität und Güte entwickelt werden. Zunächst entstand daraus auch erstmals eine Leuchtdiode, die auf sogenannten Quantentopfstrukturen aus den vier Elementen aufbaut – ein wichtiger Schritt in Richtung neuer optoelektronischer Bauelemente.

„Das Material bietet eine bislang einzigartige Kombination aus abstimmbaren optischen Eigenschaften und Silizium-Kompatibilität“, sagt Prof. Dr. Giovanni Capellini vom IHP, der seit über 10 Jahren mit Dan Buca zusammenarbeitet, um die Anwendungspotenziale neuer Gruppe-IV-Halbleiter zu erschließen. „Damit schaffen wir die Grundlage für skalierbare photonische, thermoelektrische und quantentechnische Bauelemente.“

Die Ergebnisse wurden in der renommierten Fachzeitschrift Advanced Materials veröffentlicht.

Originalpublikation:

Omar Concepción, Ambrishkumar J. Devaiya, Marvin H. Zoellner, Markus A. Schubert, Florian Bärwolf, Lukas Seidel, Vincent Reboud, Andreas T. Tiedemann, Jin-Hee Bae, Alexei Tchelnokov, Qing-Tai Zhao, Christopher A. Broderick, Michael Oehme, Giovanni Capellini, Detlev Grützmacher, Dan Buca

Adaptive Epitaxy of C-Si-Ge-Sn: Customizable Bulk and Quantum Structures

Advanced Materials (2025), DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202506919

Weitere Informationen:

https://www.fz-juelich.de/de/aktuelles/news/pressemitteilungen/2025/vier-gewinnt… Pressemitteilung auf der Website des Forschungszentrums Jülich

Bildquelle

Vier gewinnt: Neuer Halbleiter für die Chips der Zukunft Der beschichtete Wafer ist optisch nicht von einem herkömmlichen zu unterscheiden.

Quelle: Jenö Gellinek, Copyright: Forschungszentrum Jülich / Jenö Gellinek

Schreibe einen Kommentar